「徳川将軍って、絶対的な支配者だったの?」「江戸幕府って、ヨーロッパの絶対王政と同じ“独裁的な専制政治”だったのかな~?」

・・・ そんな疑問を持つあなたへ──。

この記事では、「江戸幕府は本当に“専制君主制”だったのか?」というテーマをもとに、政治体制の仕組みや将軍の権限について解説します。

また、現代政治との比較まで、わかりやすく解説します。歴史に詳しくない方でも理解できるように、専門用語や難解な概念も極力少なくしました。

■この記事で分かる3つのポイント

- 江戸幕府の政治構造と、将軍の実際の権限バランスがわかる

- 「専制政治」との明確な違いを歴史的観点から理解できる

- 江戸幕府と現代日本の政治体制を比較し、政治思想の視野が広がる

■この記事の信頼性

筆者は歴史研究歴1年・近代日本史に関する書籍を10冊以上読破・歴史研究家の動画も20本以上視聴済みです。

初心者目線と実証性を両立した情報をお届けします。

この記事を読めば、教科書ではわからなかった江戸幕府の「政治」と、その位置づけをしっかり理解できるようになります。

約10分で読めるので、もしよろしければぜひ最後までご覧ください!

はじめに 幕藩体制(藩閥政治)とは?

結論を先に書くと、江戸幕府は独裁的な専制君主制政治ではありませんでした。

江戸幕府の政治体制は「幕藩体制」、または「藩閥政治」と呼ばれる独特な仕組みによって成り立っていました。

これは、徳川将軍が中央権力を握りながらも、各地の大名が治める「藩」にも一定の自治を認める体制です。

つまり「幕府=中央政府」、「藩=地方政府」のような関係性がありました。

幕府が全国の支配権を持ちつつ、各藩は領地の中で独自に法律や税制度を運用できたのです。

一見すると封建的ですが、完全な分権でもありませんでした。

幕府は大名に対してさまざまな義務を課し、監視体制を整えることでその支配力を維持していました。

代表的な制度は以下の通りです。

- 参勤交代:1635年に作成された制度。大名は1年おきに江戸に居住しなければならないという制度。

大名に経済的負担を与えた結果、各地方大名の反乱を防止した。

- 武家諸法度:1615年に江戸幕府が制定した。こちらも大名統制(大名が徳川家に反乱を起こさないように)を目的として制定された。

また、江戸幕府の許可なく大名同士の婚姻はできなかった。

- 一国一城令:江戸幕府が1615年に発布した法令。1藩1城のみを認め、軍事力の集中を防ぐ目的があった。

このように、幕府と藩は緊張とバランスの上で成立していたというのが、幕藩体制の特徴です。

ヨーロッパの封建制とは異なっていた

幕藩体制は、中世ヨーロッパの「封建制(フューダリズム)」とよく比較されますが、実は異なる点がいくつかあります。

具体的には、以下の通りです。

| 日本(幕藩体制) | ヨーロッパ(封建制) | |

| 中央権力 | 征夷大将軍(徳川家)による、統一支配 | 王が諸侯に土地を分け与え、統一性が弱い |

| 支配関係 | 主従関係と、強い法的拘束力 | 相互契約による比較的緩やかな関係 |

| 軍事力の集中 | 将軍の命令で軍事行動が統制されていた | 諸侯が個別に軍事行動可能 |

| 土地の所有権 | 名目的にはすべて将軍の所有 | 領主が土地を実質的に所有 |

日本では、将軍が名目的に全国の土地と人民を支配するという意識が強かったのです。

各藩の大名も将軍への忠誠を前提として、権力を与えられていました。また、ヨーロッパの封建制では教会など宗教的権威と王の力が並存していました。

一方、日本では政治と宗教が比較的分離されていた点も、大きな違いです。

ただし、1612年からキリスト教は禁止になりました。「スペイン・ポルトガル」が布教活動を装い、日本で破壊工作を繰り返した為です。

「江戸幕府=専制君主制」では無かった

江戸幕府はよく「絶対王政」「専制政治」と混同されがちですが、性質はかなり異なります。

絶対王政(専制君主制含む)とは、16~18世紀のヨーロッパに見られた政治体制です。簡単に言うと「国王などの最高権力者が、立法・行政・司法をすべて独占する」政治体制で、代表例はフランスのルイ14世です。

彼の名言「朕は国家なり(国家=私)」に象徴されるように、王の意思がそのまま国家の運営方針として反映されました。

一方、江戸幕府は以下のような特徴を持っていました。

- 将軍は軍事・外交の最終責任者だが、合議制による運営が中心

- 各藩が独自に法律や制度を設け、地方分権的な側面を持っていた

- 幕府内部にも、老中や大老などの合議・官僚制的な体制があった

また、江戸幕府の制度には「バランスを重視する」発想が色濃く見られます。

たとえば、将軍一人がすべてを決定するのではなく、複数の家臣団との話し合い(合議)を通じて物事を決めていくという運用がなされていました。

実際に私が信頼している教科書、「新しい歴史教科書 2020年度版」には、次のように書かれていました。

幕府の仕組みは3代将軍徳川家光のころまでに、老中を筆頭に若年寄・目付・奉行などの職制が整いました。

将軍といえども独断専行を慎み、評定と呼ばれる合議で政治が行わました。

(出典 自由社 新しい歴史教科書2020年度版 120ページ)

つまり「トップダウン型(最高権力者)の独裁」ではなく、「トップの承認を得つつ、現場(藩や家臣)で調整する仕組み」を取り入れた政治体制だったのです。

これは、寡頭(かとう)政治・一党独裁(一院)体制に近い存在であったと言えます。

寡頭政治・一党独裁体制(一院制)とは

寡頭政治・一党独裁体制(一院制)というのは、少数の権力者たちが集まり話し合い(合議)によって国家を管理・統治する政治体制です。

前述の通りですが、幕藩体制は「寡頭政治(かとうせいじ)・一院制政治と酷似していた」と言えます。

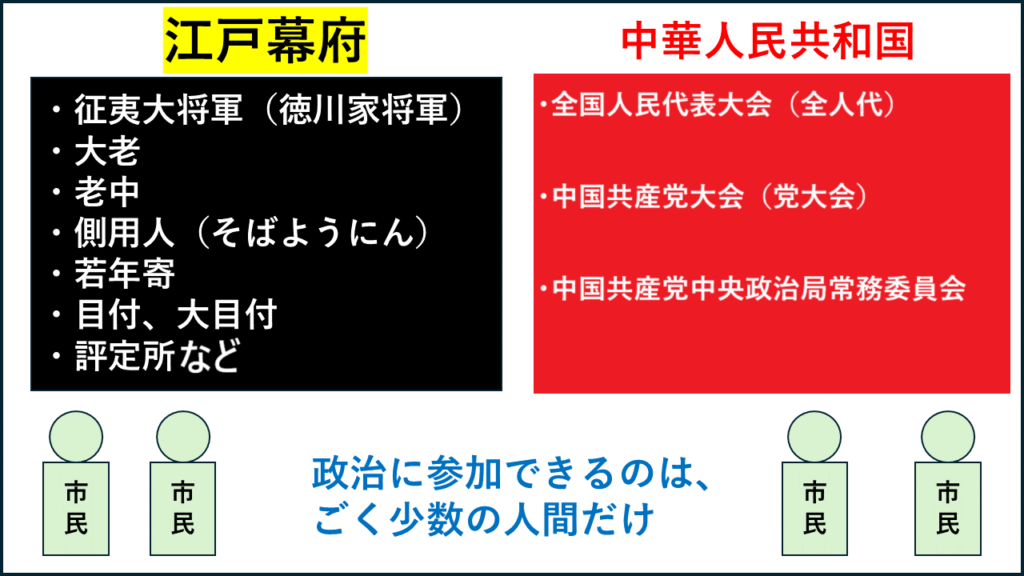

現代の中国共産党などを思い浮かべると分かりやすいと思います。

「え~!?江戸幕府と中国共産党の政治体制は一緒なはずが無いだろう」

・・・こう考える人も多いでしょう。

しかし意外かもしれませんが、事実です。

江戸幕府と中国共産党(一院制政治)は、酷似していた

江戸幕府と現代の中国共産党の政治体制はとても良く似ています。中国では、ごく一部の権力者たちが集まって国家を統治しています。

厳密には、以下の組織が中国を管理・統括しています。

- 全国人民代表大会(略称は全人代 ぜんじんだい)・・・中国の最高権力組織。一院制であり、日本の国会に相当する。(ただし、中国共産党以外の少数勢力も参加は可能)

- 中国共産党大会(略称は党大会)・・・中国共産党の最高部門。全人代と似ているが、こちらは中国共産党しか参加できない。

中国の憲法には、「中国共産党が国家を領導(管理・統治)する」と明記されている。中央政治局常務委員会と同じく、事実上の最高権力機関と言える。

ただし、5年に1度しか党大会は開催されないので、常に最高権力を持っている訳では無い。

- 中国共産党中央政治局常務委員会・・・全国人民代表大会の中に存在する、平常時の最高権力機関。7人で構成されており、行政権の行使を行う

全国人民代表大会は一院制(ただし、民主党・無党派なども存在する)であり、中国共産党が圧倒的に優勢・強権を独占しています。

そして、中国共産党大会などで選ばれた少数の権力者たちが話し合い(合議)を通じて、政策などを決定しています。

江戸幕府も、実はこの寡頭政治・一院制とほぼ同じだったのです。

徳川家の征夷大将軍(最高権力者)が存在しますが、実際には少数の重役・重臣たちが存在しました。

こうした少数の重役・家臣たちとの話し合いによって、江戸幕府は運営されていたのです。

比較表にするととても分かりやすいと思います。

| 江戸幕府 | 中国共産党 | |

| 中心権力 | 徳川将軍家 | 中国国家主席 |

| 意思決定 | 合議制(老中など) | 政治局常務委員会などが、最終判断を行う |

| 支配の正当性 | 天皇からの任命(征夷大将軍)、武家社会・忠義 | 中央政府の意向、共産主義思想など |

| 政治家の選任方法など | 身分・家柄など | 党籍(出自)・忠誠心の高低 |

| 民衆の政治参加 | 不可能(ただし8代将軍吉宗からは、目安箱が設置された) | 直接選挙は存在するが、見せかけだけ(中国共産党に逆らう人は、候補者から除外されることが多い為) |

このように、共通点が多いと言えます。「市民は蚊帳(かや)の外」であり、政治参加は殆どできませんでした。

江戸幕府の重臣・重役

ここからは、政治の実務などを担当していた重役(家臣)・役職などを、6つご紹介します。

老中(常設の最高職)

老中は、江戸幕府の最高職です。常設(いつも存在した役職)では、2番目に高い権力がありました。

老中は日常政務を担う合議体であり、政策の策定や大名の管理、外交など幅広い任務をこなしていました。

征夷大将軍は最高権力者でしたが、実務的な作業は老中以下の役職が担当していました。

4~5名ほどの人数で構成されており、特に将軍から高い信頼を得ていた老中は、「老中首座」と呼ばれていたようです。

外国で言うのであれば、執政官(しっせいかん)などに相当する役職だったと言えます。田沼長次(たぬまおさつぐ)などが有名です。

大老(臨時の最高職)

大老(たいろう)は非常時に政治を補佐する臨時職の最高職でした。幕政に大きな影響を与えることもありました。

立場的には、老中よりも更に上の立場であり、日常業務や※月番制(つきばんせい)などが免除されたのが特徴です。

(※1か月ごとに違った役職の仕事を行わせる制度で、政治腐敗などを防止するのが目的でした)

臨時職であり、いつも存在していた訳ではありません。非常時のとき限定の役職と考えれば、分かりやすいと思います。

有名なのが井伊直弼で、「安政の大獄」を断行し、反対派を弾圧した人物です。ただし、彼の強権的行動は批判も多く、最終的に暗殺されてしまいました。

これらを踏まえても、幕府政治はたとえ権力が集中した場合でも、それが長く続く「絶対的な専制」とはならない構造だったといえるでしょう。

若年寄(わかどしより)

若年寄は老中を補佐し、旗本(※)や目付をまとめていた重役です。

(※旗本とは、徳川家直属の家臣団です。将軍への直接面会・謁見が許されていました)

主に譜代大名から選出され、定員数は3人~5人前後だったと言われています。

江戸幕府の役職では、極めて高い地位にあった役職の1つです。

側用人(そばようにん)

側用人とは、将軍近侍職(しょうぐんきんじしょく)という、いわば将軍の側近にあたる役職でした。

御側御用人(おそばごようにん)とも呼ばれることもあります。

将軍の意見を老中などに伝えることが主要業務でした。他には老中の意見を将軍に伝える役目もあり、伝達職だったと言えます。

また、上申(老中の意見を将軍に伝える)だけではなく、将軍からの相談を受け付けていたのも特徴です。

中には老中以上の実権を持っていた側用人も存在しました。

特に有名なのが、6代将軍・徳川家宣の時代に登場した間部詮房(まなべあきふさ)です。

彼は家宣の側近として最大限の信頼を受け、老中を通さずに将軍の意志を政治に反映させる「側用人政治」を確立しました。

このような動きにより、将軍が老中以外の側近を使って直接政務を指揮する体制が一部で見られるようになりましたが、それでも完全な専制政治にはなりませんでした。

なぜなら、御側御用人もまた単独で動くわけではなく、幕府内の合議や伝統的な枠組みの中で行動していたからです。

- 将軍の近侍として、政治に関与する側近の役

- 老中とは異なるルートで政治を動かす「側用人政治」

- 将軍の意志を政治に反映しやすくなる一方で、幕府の制度的バランスは維持されていた

このことからも分かる通りで、江戸幕府では将軍の権力が一人に集中する専制体制ではなく、老中や側近による分散的な支配構造が機能していました。

目付・大目付(めつけ、おおめつけ)

目付(めつけ)は、旗本・御家人(※)などの監視・監査などを担当していた役職です。(※徳川の家臣団ではあるが、将軍に直接謁見できなかった家臣たち)

そのほかにも、多種多様な職務を担当していました。

- 消防の監視作業

- 殿中で礼儀作法の教授

- 評定所(裁判所)の立ち合い

- 将軍参詣(日光東照宮への参拝)の監督

- 御成行列(おなりぎょうれつ)の監督

大目付(おおめつけ)は目付の上位版だと言えます。大名目付(だいみょうめつけ)とも呼ばれていました。

不正や汚職・幕府への謀反が起きないように、大名・朝廷・公家・高家の監査役した役職です。将軍に直接報告などができる立場にあり、立場的にはとても強い役職だったと言えます。

その他にも、民衆事情の視察や、関東地方などの巡視活動なども担当していた役職です。

大目付は上位旗本(徳川家直属の、高位家臣団)から、4名~5名ほどが選出・登用されていました。

評定所(ひょうじょうしょ)

評定所(ひょうじょうじょ)とは、江戸幕府での最高裁判機関でした。立法や司法権(訴訟の扱いなど)を担当していた組織です。

前述の老中や目付・大目付に加えて、三奉行所(寺社奉行・町奉行・勘定奉行)が参加し、事件を解決しました。

また老中などによる諮問(しもん。有識者や専門家に意見などを聞く)機関としても、使用されました。

その他には政策立案や審議なども行われ、非常に大きな権限を持つ組織であったと言えます。

専制政治・絶対王政・君主制について

「専制政治」「絶対王政」「君主制」──これらの言葉は似ていますが、少し意味が違います。

- 立憲君主制:王や皇帝など、1人の君主(最高権威者)が存在する政治体制。ただし、君主の権力は憲法によって制限されている(例:現代の日本、イギリス)

- 絶対王政:国王などの王家・王朝がすべての権力を持ち、議会などの制約を受けずに政治を行う体制(例:ルイ14世時代のフランス)。

1人の独断だけで国家を管理統治できたので、専制君主制政治の1つであるとも言える。王権神授説(神が国王を選び、権力を与えるという思想)によって、権力者が権力を行使した。

また、国王は神に選ばれた代理人なので、絶対に間違いを犯さないという優越思想があった。それなので、原則として国王(最高権力者)は政治責任を問われなかった

- 専制政治(専制君主制):一部または全ての政治権限が、最高権力者(1人)に集中し、自由に政治権力を行使できた政治体制。

ただし政治的な失策・間違いが発生したときは、権力者が責任を負わされたり、権力者が失脚・交代させられることもある(例:アラブ首長国連邦など)

君主制には議会や憲法で君主の権力を制限する「立憲君主制」があり、現代日本もその一つです。つまり、「君主制=専制」とは限りません。

専制政治は、君主だけでなく独裁者にも当てはまります。特徴的なのは、以下のような条件です。

- 法律すら支配者の一存で変えられる

- 国民の自由や権利が制限される

- 反対意見の弾圧や言論統制が行われる

こうした観点から考えると、江戸幕府は「君主制の要素はあるが、専制とは明確に異なる」といえます。

専制君主制が誕生する条件

専制君主が誕生するためには、次のような条件が必要です。

- 中央集権が確立されている

- 軍事力が君主のもとに集中している

- 経済(税収)を一元管理している

- 宗教や思想も統制下に置かれている

- 反対勢力を封じ込める警察・監視体制がある

中国の秦の始皇帝や、ロシアのイヴァン雷帝などがこの典型です。彼らは中央から全国を直接統治し、軍事や経済・文化をすべて掌握していました。

一方江戸幕府の場合は藩が存在し、将軍一人が全国を直接支配していたわけではありません。

また、仏教や儒教は幕府が統制していた部分もありますが、思想弾圧のような徹底ぶりは多くありませんでした。

「言論の自由」については制限されながらも、一部に許容されていた側面もあります。

トップダウンとボトムアップについて

政治には大きく分けて「トップダウン」と「ボトムアップ」の2つの流れがあります。

| 体制 | 意味 | 幕府との関係 |

| トップダウン | 上の権力者(将軍・君主など)が決定し、下が従う | 軍事・外交ではこの要素が強かった |

| ボトムアップ | 地方や現場の意見が政策に反映される | 各藩や老中の合議が反映されていた |

江戸幕府は、将軍が最上位に立つ体制でありながらも、全ての意思決定をトップだけで行ったわけではありません。

むしろ、現場(各藩や役人)からの情報や提案を吸い上げて合議制で方針を決めるという、ボトムアップ的な側面を持っていました。

そのため、形式上は「君主制」ですが、運用上は「分権型合議体制」「一院制」に近く、日本独自の統治スタイルが確立されていたといえるでしょう。

独裁などではなかった、藩閥政治

江戸幕府の政治は将軍がすべてを一人で決める「独裁的な専制政治」ではなく、「老中」と呼ばれる家臣たちによる合議制によって運営されていました。

将軍の権限は大きいものの、重要な政治判断は複数人の意見をすり合わせて決定する仕組みでした。

老中は、現代でいえば「内閣」のような役割を持つ集団です。複数名が交代で政務を担当し、会議を重ねて政策を決定していました。

たとえば外交問題・財政政策・藩への対応などは、老中たちの話し合いのもとに行われていたのです。

このように将軍がトップでありながらも、複数人で議論して決める政治スタイルは、現代の合議制に近いものでした。

これにより、将軍の個人的な考えや感情がそのまま政治に反映されるわけではなかったのです。

ポイント

- 老中は複数人の合議体

- 重要政策は必ず老中会議を経て決定された

- 将軍は老中の意見に従うケースも多かった

実際江戸時代中期以降は、将軍が自ら細かい政策に関わることは減少し、老中を中心とした「実務官僚」たちが幕政を支える体制が明確になっていきます。

特に江戸時代中期以降、将軍の役割は次第に「象徴的」なものになっていきます。初期のように軍事や政治に深く関わるというより、将軍は幕府という大きな組織の「顔」としての役割が強まりました。

これは、制度が成熟してきた証でもあります。

たとえば第6代将軍・徳川家宣や、第7代・家継などは病弱や若年であったため、実際の政治は側近や老中に委ねられていました。

また、将軍の交代があっても政治の方針が大きく変わらなかったので、「将軍1人の意思」が政治の全てを決めていたわけではありません。

つまり、江戸幕府の将軍は「権威」の象徴であり、日常的な政治判断はむしろ老中以下の補佐役が行っていたのです。

- 将軍は「国家の象徴」「精神的リーダー」としての側面が強かった

- 政治の実務は老中や側近たちが担う

- 将軍の交代による政策の大きな転換は少ない

こうした構造を見ると、専制政治のような「一人がすべてを動かす支配」ではなかったのは明白です。

徳川家光と武断政治

ただし、一部例外もあります。徳川家光(3代将軍)は、将軍の権力を増大させた独裁的人物として有名です。

彼は大名たちへの支配を強化し、「武断政治」と呼ばれる強権的な体制を作り上げました。武断政治とは、武力を後ろ盾にして政治を取り仕切る方法です。

その中で代表的なのが「参勤交代」制度です。大名が1年おきに江戸と国元を往復するこの制度は、経済的負担を与え、幕府への反抗を抑制しました。

また、「武家諸法度」を厳格に適用し、大名の私的な戦力や同盟行動を厳しく規制したのも、家光です。

家光はすべての役職(老中以下)を直接管理・管轄する体制を作り出したので、独裁的だったと評価する人も多いようです。

とはいうものの、信頼できる家臣など(老中 松平信綱など)には、安心して要職を任せていたのも事実です。

家光の政治は、将軍による集権化が進んだと言えます。しかし、制度の整備によって幕府全体の統治能力は強化されました。

目安箱を設置した徳川吉宗

8代将軍・徳川吉宗は「享保の改革」で知られる政治改革者です。「目安箱の設置」「幕府財政の立て直し、農政改革・法令の整備など」を行いました。

特に吉宗は「目安箱」を設置して庶民の意見を取り入れたという、画期的な仕組みを開始しました。

江戸時代の政治は、庶民(農民や町人など)は参加できませんでした。政治は限られた一部の重役たちが行うものだというのが、江戸時代の政治でした。

しかしこの仕組みを初めて変えたのが、吉宗だったのです。民衆の不満や意見などを、しっかりと聞くという仕組みを構築しました。(ただし、必ずしも民衆の意見が反映された訳ではありません)

もし江戸幕府が完全独裁体制であったならば、民衆の意見を権力者が聞くことなど無かったでしょう。

その他にも「公事方御定書(くじかたおさだめがき)」という法典(裁判・刑罰法規などをまとめたもの)を作るなど、合理的で近代的な改革を進めました。

改革は将軍の意志で進められましたが、改革を支えたのは老中や側用人たちの制度的補助であり、吉宗一人の独裁ではありませんでした。

徳川幕府が、平和な時代を作り上げた

江戸幕府は1603年に徳川家康によって開かれ、実に265年にわたり政権を維持しました(1867年の大政奉還まで)。

これは世界的に見ても異例の長寿政権です。この安定の背景には、いくつかの要因がありました。

まず第一に「幕藩体制」という制度が功を奏しました。

幕府が中央権力を握りつつ各地の大名(藩)にある程度の自治を認めたので、地方の不満を抑えながら全体を統治できたのです。

また「参勤交代制度」により、大名の軍事力や経済力を抑制しました。これにより、反乱の可能性を激減させたと言えます。

さらに、鎖国政策によって海外との接触を制限し、宗教や思想による外的な混乱を回避しました。

国内の統一的な秩序を維持しやすくした点も重要です。

当時の世界では、戦争や宗教対立で多くの国が短命政権に悩まされていました。

しかし、日本は「平和と安定」を実現したので、この点は高く評価されています。

ただし、完璧では無かった

一方で、長く続いた江戸幕府には、問題点もありました。それが「無責任体制」と呼ばれるものです。

幕府は将軍をトップとしながらも、実際の政治は老中や側用人、大名など複数の機関による合議制で運営されていました。

この制度は一見するとバランスが取れているように見えますが、逆に「誰も責任を取らない」構造を生んでいたのです。

たとえば大きな政策失敗があった場合でも、「将軍の判断ではない」「老中のせいでもない」といったように、責任の所在が曖昧になりやすい状況でした。

また、情報伝達や政策の決定にも時間がかかり、急な社会変化や経済変動に柔軟に対応することが難しくなっていきました。

特に農民の一揆や都市の騒乱など庶民の不満が高まった際には、迅速な対応ができず体制疲労が徐々に顕在化していったのです。

現代のように「議会制民主主義」や「選挙による信任制度」がないため、政権への不満が表面化しにくく、問題の解決が先送りにされやすかったという弱点もありました。

19世紀半ば、世界情勢が急速に変化する中、江戸幕府はその制度疲労をはっきりと露呈しました。

とくに大きな転機となったのが「黒船来航」(1853年)と、それに続く開国の流れです。

このとき幕府は国内の統一を保てなくなり、天皇や朝廷の権威を利用しながら外交交渉を進めざるを得ませんでした。

この事態は、幕府が国内の中心的な政治的正当性を失いかけていた証でもあります。

さらに、「尊皇攘夷運動(そんのうじょうい)」が広がり、藩や民衆の間で幕府批判が強まりました。各藩の力が再び強まり、幕府は「中央政府」としての実力を失っていきました。

こうして、制度の硬直化と時代への適応不足によって、江戸幕府は時代の変化に取り残され、結果的に明治維新によって崩壊を迎えました。

結論として、江戸幕府は確かに「安定」をもたらした政権でしたが、その安定は「変化への対応力」を犠牲にしたものであり、長期的には「限界ある体制」であったと言えます。

天皇と将軍 2つの中心

江戸時代と現代日本を比べるうえで重要なポイントの一つが、「天皇」の役割です。

江戸時代、天皇は京都に住み、主に「形式的な存在」でした。

実際の政治権力は徳川将軍(征夷大将軍)が握っており、天皇の役割はほぼ宗教的・文化的なものに限られていました。

一方、現代日本の天皇は「日本国と日本国民統合の象徴」として、憲法に位置づけられています(日本国憲法 第1条)。

これは形式的に似ているようですが、実際には大きな違いがあります。

現代では、天皇は政治に関与できず、「日本国の象徴」としての存在です。憲法によって厳密にその権限が制限されており、儀式や行事などが主な役割となっています。

まとめると、以下の通りです。

- 江戸時代→「天皇の存在は名目的」・「将軍が最高権力者であり、少数の人々が政治を行う」

- 現代→「天皇は権威の象徴」・「政治は選挙によって選ばれた政治家たちが行う」

現代の日本は、立憲君主制

現代日本は「立憲君主制」という体制をとっています。

これは、君主(日本の場合は天皇)は存在するものの、君主の権限は憲法によって制限されている制度です。

立憲君主制の特徴は以下の通りです。

- 君主は象徴的な存在で、政治には関与しない

- 実際の政治権限は内閣や国会に属する

- 権力の分立(行政・立法・司法)が制度的に保障されている

これはイギリスやスウェーデンなどの先進国と同じモデルであり、近代国家における安定した政治体制の一つとされています。

一方、江戸幕府には「憲法」が存在しませんでした。将軍は実質的な支配者であり、法の上に立つ存在でした。制度上のチェック機能が弱く、「権力の暴走」を防ぐ明確な仕組みはほとんどありませんでした。

したがって、立憲君主制の現代日本とは、根本的な仕組みが異なるのです。

江戸時代の政治体制と、現代の民主主義とを比較することは、近代国家について考えるうえで非常に重要です。

現代の民主主義は、以下のような原則に基づいています。

- 主権は国民にある

- 選挙によって政治家が選ばれる

- 権力は法によって制限される(法の支配)

- 言論の自由や基本的人権が保障される

一方、江戸幕府には「選挙」も「国民の主権」も存在しませんでした。将軍は世襲で決まり、民衆が政治に参加する仕組みはなく、「専制」に近い構造も一部に見られました。

ただし江戸時代には「合議制」や「家臣団によるチェック機能」も存在していたため、完全な専制国家ではありませんでした。

江戸幕府の体制は、封建制から中央集権への過渡期的なモデルともいえます。そして、それを経て明治以降、日本は徐々に「国民が主権を持つ」近代国家へと変わっていったのです。

このように歴史を学習すれば、私たちが今当たり前と思っている「民主主義」や「憲法」に、どれほどの価値があるのかを再認識できます。

まとめ

今回は「江戸幕府は専制君主制だったのか?」というテーマをもとに、解説しました。

将軍の政治的役割や統治体制の実態・現代政治との比較を通じて、幕府の本質を読み解きましたが、いかがだったでしょうか。

歴史初心者の方でも、江戸幕府の政治構造が分かっていただけたと思います。

江戸時代の理解は、現代政治への洞察にもつながります。ぜひ今後の学びに活かしてください。

- 幕藩体制は分権構造である

- 江戸幕府は合議制を採用

- 将軍は最高権力者であったが、実務に関わることは少なかった

- 江戸幕府は現代中国と同じく、「一院制・寡頭政治」に近かった

- 統治の安定は制度の工夫に左右される

- 民主主義との対比が理解を深める